行政主導のゴミ削減プロジェクト「横浜G30」 (4)

参議院議員 中田 宏

2002年(平成14)4月、横浜市長就任直後の施政方針演説で、方針の一つに環境行動都市構想を表明しました。施政方針演説は、行政トップが何を目指すのかを明らかにする最も重要な演説です。さらに、宣言だけではなく行動しなければ意味がありません。

ネーミング 「横浜G30」

就任初年度、ゴミの再資源化・減量化策として市民による分別方式を決定しました。市民に協力してもらうためのキャッチフレーズが必要です。副市長、局長、担当者らとの活発な議論のなかで、“ゴミゼロ運動”とか“ゴミ減量大作戦”などが提案されました。しかし、ゴミゼロは現実の目標にはなり得ないし、ゴミ減量では漠然とした掛け声にしか聞こえません。

議論が出つくしたところで、私はG30はどうかと提案しました。Gはローマ字でゴミのG、英語ではGarbageです。30はゴミ30%減量という明確な目標を示します。

これに対し、「G30と言われても、市民は『何それ?』 意味がわからない」という意見が出されました。私は、「市民から『何それ?』と感じてもらうことが大事。『ゴミを30%減量する』意味だと説明しましょう」と指示しました。G30を市民に徹底的に説明し、その意味が伝われば、再資源化・減量化は実現できるはずだと…。

3年間の徹底した大キャンペーン

2003年1月、行動宣言を発しました。「横浜はG30」 3年にわたる徹底した大キャンペーンの始まりです。“横浜のような大都市で市民にゴミの分別をしてもらうことは無理”という諦めは、分別の方法を伝えられないから、という理由でした。そこで時間と予算を十分確保して、3年にわたって伝えることだけに徹したのです。

私の口癖は「シャワーのように市民にG30を浴びてもらおう」でした。市営バスに乗っても市営地下鉄に乗っても、車内アナウンスでG30。駅で受け取ったチラシにG30。市長も区長も局長も課長も係長も、式典やあらゆるイベントでの挨拶は必ずG30。市広報誌やテレビなどの広報番組でもG30。3万人以上の市職員の名刺にもG30です。

テーマソングは横浜出身の人気バンド、クレイジーケンバンドが歌う「いいね!横浜G30」。街を走るゴミ収集車が毎日流し続けました。軽快なリズムのこの曲は、カラオケ店でも歌われるようになりました。とにかく、あらゆるところでG30というキーワードを発信し、市民から「何それ?」と思ってもらいました。そしてゴミを30%削減するための分別収集が始まること、そのスタートは2005年だと意識してもらうようにしていきました。

クレイジーケンバンドの横山剣さんと

さあ、分別開始!

2004年から各区のモデル地区で分別を先行実施し、他の町内会の方々に見に来てもらいました。あと半年、あと3か月、あと1か月、あと1週間とカウントダウンし、2005年4月、G30=15種類の分別が全市域で始まりました。

同時に、廃棄物担当局の名称を環境事業局から資源循環局へと変更しました。出されたゴミを燃やして埋めるという行政から、ゴミを分別して再資源化する行政への転換です。

分別は、「缶」「瓶」「ペットボトル」、鍋やフライパンなどの「小さな金属類」、衣類やカーテンなどの「古布」、紙は「段ボール」「新聞」「紙パック」「雑誌・その他紙」、「乾電池」「スプレー缶」、それに衆議院議員の時に法案作成に取り組んだ容器包装リサイクル法に則った「プラスチック製容器包装」です。

これら以外では、生ゴミなどの「燃やすゴミ」とガラスや蛍光灯などの「燃えないゴミ」、合わせて14種類。最後の一つは家具などの「粗大ごみ」で、これは事前申し込み制で、計15種類になりました。

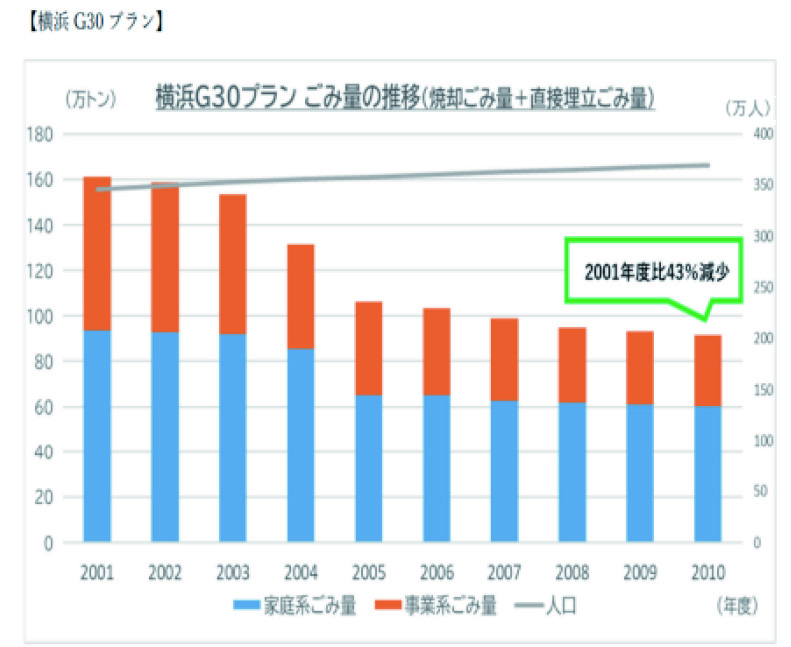

果たして、市民は毎日の生活の中で協力してくれました。それまで、人口の増加率以上にゴミの増加率が伸びていました。2001年度に比べ2005年度の横浜市は、人口が3・4%増えましたが、ゴミは33・9%(家庭ゴミは30・3%、事業系ゴミは38・9%)減りました。

翌2006年度は35・9%、2007年度は38・7%と減り続け、ゴミは劇的に減りました。その結果、2010年度までにゴミを30%減らす目標を5年も前倒しで達成しました。

ポイントは市民意識の変化

大都市のゴミ減量の先例としては、埋め立て処分場が切迫した名古屋市があります。初年度10・4%、2年度目14・5%の減量でしたから、横浜市はその3倍減ったことになります。有料化する自治体もありますが、一時的に減ってもすぐリバウンドします。横浜市がそうならなかったのは、市民自身が毎日分別するなかで考え、行動するようになったからです。例えば、自家消費の過剰包装は断る、詰め替え商品を買うなどの行動をしたからです。

“中間処理施設で作業員がゴミを分別する”“どこかで誰かがやっている”というやり方ならば、市民は考えなかったことでしょう。横浜市民は、分別を前提にした消費生活をするようになっていました。

データにもはっきり表われました。G30キャンペーン期間中は、“面倒なことが始まる”“市民サービスの低下”などの意見が少なからずありました。ところが、市民の意識は明らかに変わっていました。

毎年横浜市が実施する市民意識調査「市政への満足度」への質問では通常は学校教育や公園、整備などの回答がありましたが、分別開始翌年の2006年に「ゴミの分別収集リサイクル」が34・6%で初めてトップになったのです。何でも一緒くたに捨てる方が楽だったはずですが、それまでゴミ行政が満足度トップになったことなど一度もありませんでした。

ゴミ焼却工場7つが4つ稼働に

ゴミが減れば焼却施設も減らせます。横浜市には7つの巨大なゴミ焼却工場がありましたが、現在は4つしか稼働していません。改修費用1100億円が不要になったうえに、休止した3つ分の人件費、操業コスト、管理費など、年30億円が不要になりました。大袈裟にいえば、未来永劫、毎年30億円が不要になったのですから、財政の健全化にも大きく寄与しました。

G30の成功は、市職員の頑張りがあったからこそです。資源循環局長は、当初反発もあった職員の先頭に立ってG30の制度を作り説明に努めてくれました。その結果、市職員がこの一大プロジェクトの市民への説明に尽くしてくれました。そして、358万人の横浜市民が協力してくれて、ゴミの再資源化・減量が実現できたのです。

ちなみに分別開始の2005年は私にとって市長1期目の最終年度でした。来年が選挙という年に市民に多くの負担を強いれば、2期目の選挙に影響しかねません。1年遅らせては、という忠告もいただきましたが、しかし市民は必ず協力してくれると信じていました。選挙に不利だからと改革を先延ばししていたらきりがないと、選挙前年にスタートさせました。

分別活動

最後に

昨今の政治には、“あれしてあげます”“無料にします”などの政策が多く見られます。その結果、市民・国民のモラルハザード(道徳心の欠如)を生んでいないでしょうか。

ゴミで考えれば、地球環境を悪化させたくない、できるなら再資源化したいという、市民・国民の善意はあるはずです。私は、政治とはその善意を引き出す仕組みを作ることだと考えます。政治は良い公共づくりに大きな責任を負っています。しかしそれは、すべてを行政がやるということではなく、市民・国民とともにつくっていくことだと考えます。

脱稿直前に鍵山秀三郎氏が逝去しました。痛恨と哀惜の念ばかりです。お仲人、後援会長をお願いし、公私に渡って薫陶を賜りました。36年前、初めて賜った言葉「患難辛苦汝を玉とす」を噛み締めて生きてまいります。